Intervista a Luca Roncella - Ovvero, come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare i serious game, il Museo della Scienza, la cultura videoludica e i sottomarini sabotati da Romero

“«Quella dovrebbe stare in un museo»

«E così lei!»”

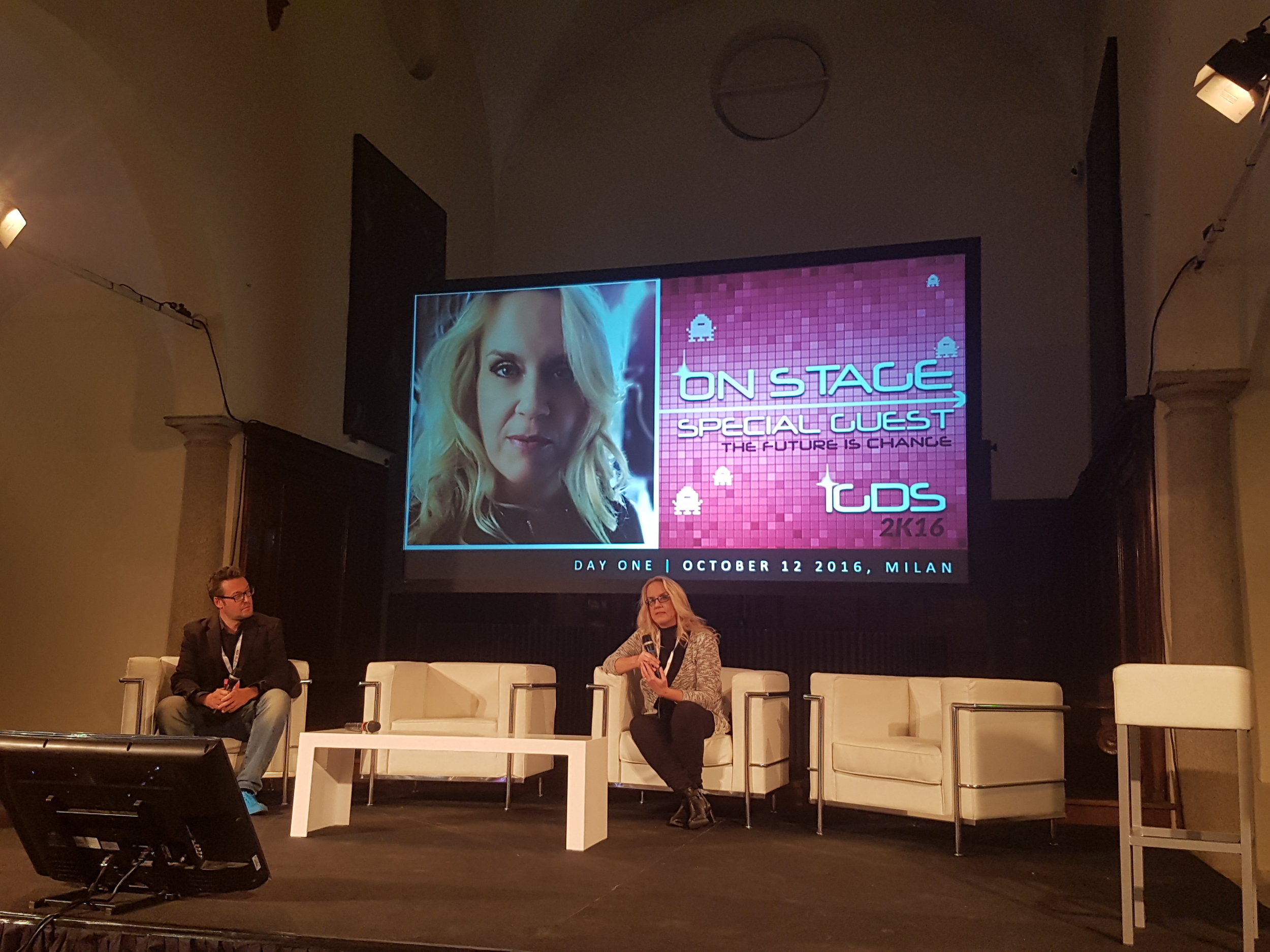

Alle volte succede che un’intervista impostata attorno a un focus più o meno preciso, a un certo punto, si perda via, parta per una tangente, cresca fino a diventare qualcosa di diverso; magari sbilenco, ma il 99% delle volte più interessante rispetto alle intenzioni. La mia chiacchierata con Luca Roncella, l’anima videoludica del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, rientra proprio in questa categoria, e quello che doveva essere un’agile excursus sulle attività del Museo in seno all’IGDS (costola “dev” della Milan Games Week tenutasi lo scorso ottobre) e sulla calata milanese di John e Brenda Romero, padrino e madrina della manifestazione, è esplosa in una digressione che, a un certo punto, ha pure provato a fare il punto sulla scena cultural-videoludica italiana (per quello che significa).

L’intervista che segue è una galoppata abbastanza lunghetta tra le tematiche di cui sopra: senza perdere altro tempo, partiamo e proviamoci.

Andrea Peduzzi: Ciao Luca, potresti raccontarci un po’ di che cosa ti occupi internamente al Museo?

Luca Roncella: Dunque, io sono sia Senior Interactive Producer che Serious Game Designer per il reparto Digital del Museo. Si tratta di ruoli complementari, ma anche abbastanza diversi. Come Interactive Producer – la definizione è piuttosto generica – mi occupo di gestire e coordinare i progetti digitali legati ai videogiochi. Il ruolo di Serious Game Designer, invece, ha un taglio più operativo, dal momento che concerne la progettazione e la realizzazione dei serious game “esposti” al Museo.

Andrea Peduzzi: Uh, serious game?

Luca Roncella: I serious game sono una branca “educativa” dei videogame. Si tratta di esperienze interattive che, oltre a intrattenere, provano a informare e sensibilizzare gli utenti rispetto a tematiche culturali di ogni tipo. Nel caso del Museo, favoriamo progetti dal taglio scientifico e tecnologico: cerchiamo di procurare ai visitatori delle nozioni coerenti con le tematiche dei giochi. Volendo generalizzare, quando penso ai serious game non ho in mente un genere, quanto piuttosto una vocazione di design. Di fatto, tutti i generi possono diventare “serious”.

Nella pratica la faccenda funziona più o meno così: quando al Museo progettiamo o rinnoviamo delle sezioni espositive, lavoriamo su vari fronti, valutando l’implementazione di oggetti da esposizione, eventuali contributi audiovisivi, didascalie, e da qualche tempo, anche i videogiochi. Ormai cerchiamo di inserirne almeno uno per sezione, dal momento che il linguaggio videoludico è sempre più diffuso. Una volta che il curatore ha deciso cosa vuole comunicare, parte un lavoro congiunto tra i vari team del Museo - tra i quali il mio - per scegliere i mezzi più adatti a ciascun contenuto. Qualche volta capita addirittura che i serious game siano l’unico modo efficiente per raccontare uno specifico argomento, dimostrandosi degli strumenti potentissimi per semplificare concetti complessi e stratificati, arrivando magari più lontano rispetto a video o semplici esposizioni.

Ad esempio, per l’inaugurazione della sezione espositiva “Spazio”, avvenuta nel 2014, abbiamo realizzato il videogioco Space Mission, che riesce a integrare moltissime informazioni in un'unica interfaccia facilmente leggibile, e per di più interattiva.

Come Producer, sul lato videoludico mi occupo soprattutto di organizzare incontri o appuntamenti dedicati al grande pubblico senza fare distinzione di età o di estrazione (non ci rivolgiamo per forza ai videogiocatori puri e duri), cercando di parlare del videogioco in maniera popolare e più estesa possibile, evidenziandone gli aspetti meno commerciali. Ci capita anche di utilizzare videogiochi famosi come punto di partenza per divagare su asset artistici o strumenti di sviluppo, e in generale cerchiamo sempre di integrare la parte tecnologica (focus del Museo) con quella umanistica. È successo con Assassin’s Creed, attraverso una mostra a tema, e più recentemente con Destiny, nelle modalità che spiegherò più avanti.

Andrea Peduzzi: In seno all’IGDS, invece, di cosa ti sei occupato?

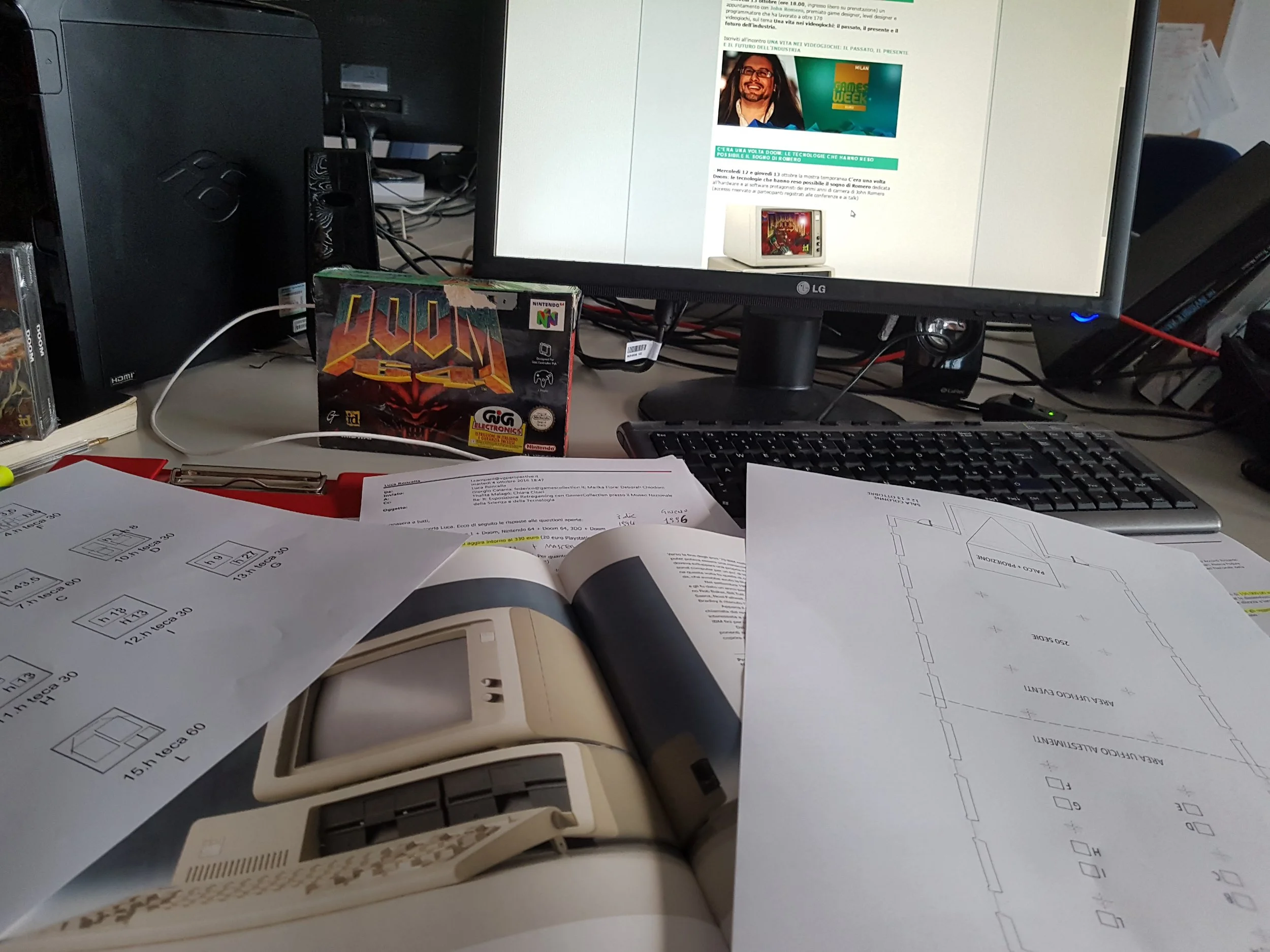

Luca Roncella: L’IGDS è uno spin-off della Milan Games Week che, quest’anno, si è tenuto al Museo qualche giorno prima del “main event”. AESVI, che già conosceva le nostre attività, ci ha contattati pensando che fossimo l’ente giusto per ospitare l’IGDS, e agli inizi di luglio è partita la collaborazione. Da subito abbiamo impostato con l’associazione un rapporto formale di partnership, non una semplice condivisione di location; abbiamo puntato alla creazione di contenuti comuni e selezionato assieme gli spazi più adatti. Il nostro contributo più grosso è stato una mostra dedicata a Romero intitolata “C’era una volta DOOM”, realizzata utilizzando il know-how e le risorse d’archivio del Museo (hardware storici e quant’altro). L’esposizione è stata curata direttamente da me, in concerto con il Patrimonio Storico e il curatore della sezione Calcolo e Informatica. Mi sono occupato personalmente della stesura dei testi, per via della mia dimestichezza con i videogiochi.

Andrea Peduzzi: Quali linee guida hai seguito per fabbricare la mostra?

Luca Roncella: Tutta la faccenda della mostra è partita e si è sviluppata in tempi piuttosto brevi: superata la fase degli approcci e degli accordi, ci siamo messi al lavoro a settembre, con un mese circa per elaborare e realizzare l’intero progetto.

Nel tracciare le linee guida dell’evento siamo partiti dal materiale espositivo, composto da beni in nostro possesso e da altri provenienti da realtà esterne. In particolare, i magazzini del nostro Museo sono pieni zeppi di oggetti legati alla storia dell’informatica che non vengono abitualmente esposti al pubblico, alla maniera dei reperti governativi di Indiana Jones, per intenderci. Così, il mio primo compito da curatore è stato scendere nei magazzini e selezionare il materiale appropriato: parecchia roba era già stata archiviata digitalmente a favore di consultazione, ma molta altra l’ho recuperata ribaltando scatoloni polverosi e mettendoci il naso.

A livello di focus, abbiamo deciso di esplorare i primi anni della carriera di Romero in maniera filologica e cronologica, attraverso la lente della tecnologia; abbiamo provato, in sostanza, a osservare il modus operandi di un artista del codice attraverso i suoi ferri del mestiere.

Andrea Peduzzi: Quindi, mi sembra di capire che a livello organizzativo e concettuale, una volta identificati i pezzi da esporre, il grosso del lavoro è stato fatto sulle didascalie e sulla costruzione di un discorso, corretto?

Luca Roncella: Esattamente. Senza un adeguato apparato didascalico, gli oggetti da soli comunicano poco. O, meglio, possono comunicare cento storie oppure nessuna, tutto sta al contesto narrativo nel quale si decide di inscriverli.

Come ho già detto, per questa mostra non avevamo un budget dedicato, e il tempo era poco: assieme al curatore della collezione Calcolo e Informatica, Luca Reduzzi, abbiamo operato una selezione di oggetti iconici e significativi (come l’Apple II, il computer con cui Romero ha iniziato la sua carriera di programmatore “seria”), per poi ricostruirne la storia agganciandoci ad aneddoti o informazioni relative allo sviluppo di DOOM o alla vita di John, che mi son dovuto studiare per filo e per segno.

Andrea Peduzzi: Durante la tua parentesi di ricerca, sei incappato in qualche informazione succosa che non conoscevi o che non ti aspettavi?

Luca Roncella: In realtà, nulla di che: sono abbastanza ferrato sulla storia dei videogame, e su DOOM in particolare, e molta letteratura sull’argomento l’avevo già digerita. Forse le cose più interessanti le ho sapute dallo stesso Romero quando è venuto a visitare e commentare la mostra. Anche in quel caso, tuttavia, più che sul personaggio ho scoperto qualcosa di nuovo sulle tecnologie di cui si è servito. Ad esempio, non avevo idea che l’Apple II fosse stato pensato come una macchina per sviluppare videogiochi, soprattutto per via del monitor a colori, e in fondo ha pure senso: Wozniak e Jobs venivano dall’esperienza di Breakout, e avevano avuto a che fare con l’Atari di Bushnell. Ho pure scoperto che Romero, durante lo sviluppo di DOOM, non ha mai scritto una riga di codice su sistemi DOS, preferendo il sistema operativo NeXTSTEP, sempre di Jobs. Inoltre, nonostante non abbia mai sviluppato videogiochi nativi per C64, si è comunque occupato di port da Apple II, e anche in quei casi non ha mai scritto codice sulla tastiera Commodore perché la trovava scomoda. Per ovviare alla seccatura si costruì artigianalmente un accrocchio in modo da collegare l’Apple IIGS, e relativa tastiera, a un C64, passando per la porta joystick.

Andrea Peduzzi: Pazzesco. Ma senti, con più tempo e risorse a disposizione, ti sarebbe piaciuto aggiungere qualcosa alla mostra?

Luca Roncella: Premessa: considerate le tempistiche severe e le risorse striminzite, mi do una pacca sulla spalla da solo, perché il risultato ha superato le mie aspettative, e questa non è una cosa che si verifica spesso, quando si progetta. Ovviamente, con più tempo e risorse a disposizione, mi sarebbe piaciuto completare la mostra con del materiale interattivo, magari inventandomi qualcosa in seno all’hardware originale su cui giravano i progetti di Romero. Tra l’altro, qualche buon pezzo lo possediamo già internamente al Museo, anche se per ragioni espositive e di conservazione non è possibile accenderlo. Comunque, non credo avrei avuto particolari problemi a recuperare i materiali giusti attraverso le varie community di appassionati.

Andrea Peduzzi: Per quanto riguarda l’IGDS, invece, di cosa vi siete occupati lato Museo?

Luca Roncella: Beh, quel segmento di progetto è stato seguito principalmente da AESVI, noi ci siamo limitati perlopiù a selezionare e proporre gli spazi per gli incontri. Tuttavia, una cosa interessante è successa: una grossa casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana, attualmente al lavoro su un documentario dedicato alla storia dei videogame, saputo della presenza dei Romero si è messa in contatto con noi, e ha scelto alcune delle location del Museo per girare del materiale. Inoltre, in seguito a particolari accordi, la produzione ha deciso di dare spazio nel documentario al mio lavoro come designer interattivo e ai serious game.

Andrea Peduzzi: Tra l’altro, mi fai venire in mente che ultimamente di documentari dedicati ai videogiochi ne stanno uscendo un bel po’. Penso a quelli più di nicchia, magari nati dal crowdfunding, ma anche a operazioni leggermente più trasversali come Indie Game: The Movie, che passando per Netflix ha raggiunto un pubblico meno specializzato. Secondo te, l’attitudine dei media nei confronti dei videogiochi è cambiata un pochino, durante gli ultimi anni?

Luca Roncella: Nel risponderti preferirei limitarmi al contesto italiano: da una parte, rispetto magari a una quindicina di anni fa, sicuramente ho percepito un’evoluzione: i videogiochi non vengono più rappresentati come un semplice passatempo per ragazzini, e qualche volta vengono approcciati in maniera un attimino più aperta. D’altro canto, però, sempre sul piano del riconoscimento mi sembrano piuttosto indietro rispetto al cinema o altri linguaggi considerati maturi, e di quando in quando saltano ancora fuori le antidiluviane notizie sui videogiochi volenti, magari agganciate pretestuosamente a qualche fatto di Nera.

Andrea Peduzzi: Quindi, in un’ottica di apertura, la faccenda del documentario prodotto in Italia sembrerebbe una buona cosa, no?

Luca Roncella: Sì, anche se mi piacerebbe capire se stiano raccogliendo materiali sulla storia dello sviluppo o della distribuzione in Italia. Magari non saremo un mercato al top, OK, ma senz’altro qualche nome interessante c’è e c’è stato.

Andrea Peduzzi: Venendo a Romero & signora: durante i giorni dell’IGDS hai passato un po’ di tempo in loro compagnia, giusto? Hai qualche pensiero o aneddoto che desideri condividere?

Luca Roncella: Allora, il primo contatto con i Romero l’ho avuto con Brenda, in occasione del suo talk. La cosa che mi ha subito colpito sono state le sue guardie del corpo: non sono abituato ad associare i bodyguard alle celebrità di ambito videoludico; nel senso, qui in Italia a chi potrebbe venire in mente di importunare per strada Brenda o John Romero? Ammetto che a un certo punto mi ha pure sfiorato l’idea che si trattasse di figuranti assunti per fare scena: una sorta di bislacca strategia di comunicazione, vai a sapere™.

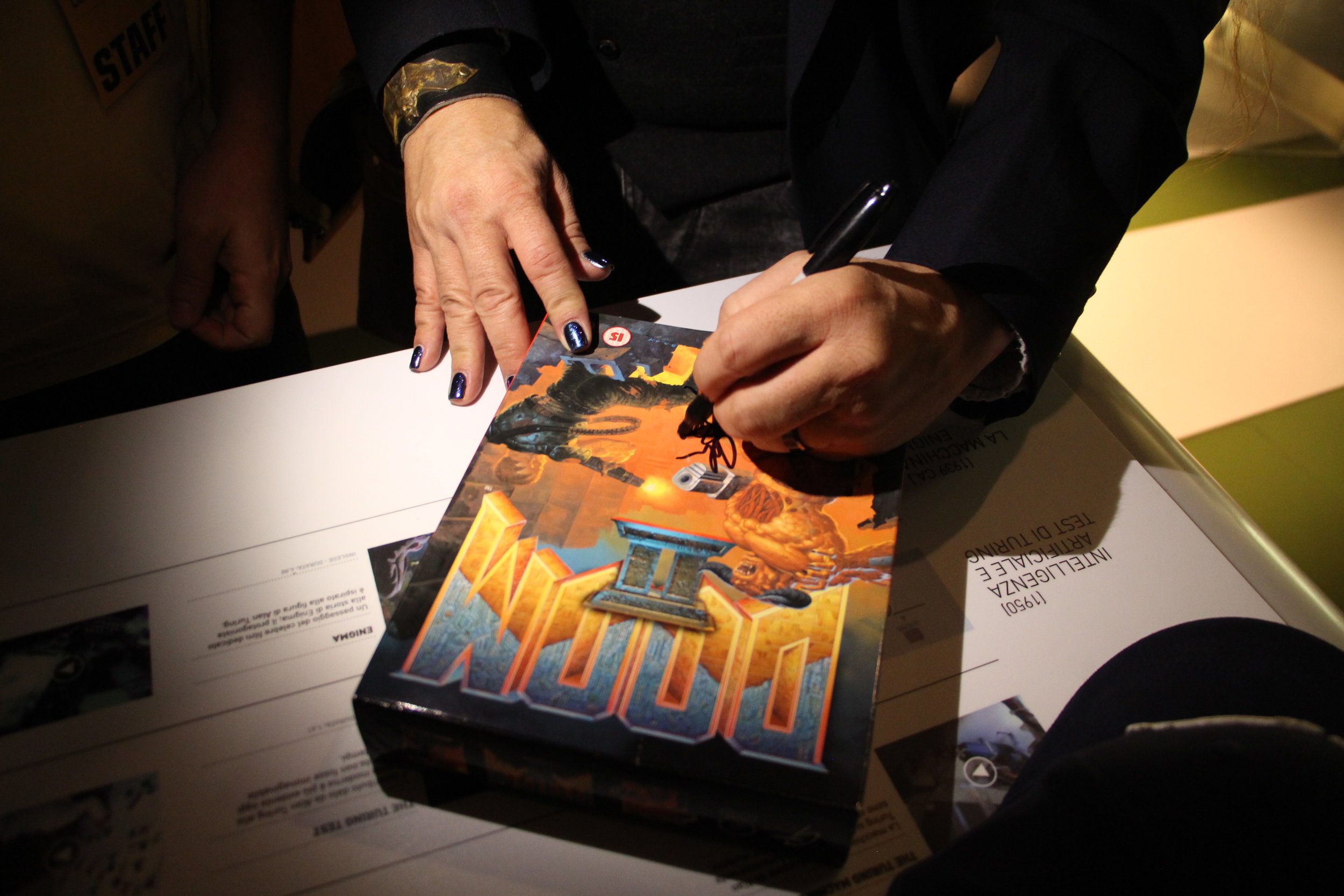

Ad ogni modo, con Brenda nel complesso non ho passato moltissimo tempo, tuttavia mi è parsa una persona affascinante, carismatica, per certi versi anche severa e autoritaria, a modo suo. Con John, di contro, vuoi per la mostra, vuoi per altro, ho passato parecchio tempo a tu per tu. Anche nel suo caso il primo contatto è stato un po’ spiazzante. Sono da sempre un grandissimo fan di Romero, ma giocoforza conoscevo soltanto la sua immagine per così dire “letteraria”, mitologica, e di conseguenza mi aspettavo un tipo diretto, amichevole, al limite del cazzone. Invece mi son trovato di fronte una persona dai modi piuttosto formali, un poco introversa, decisamente lontana dalla rockstar che mi ero figurato. Comunque, una volta venuta meno la sua aura mitologica, sono stato felicissimo di apprezzare la realtà. John è una persona davvero gentile e disponibilissima, che ha dedicato tutto il tempo necessario alla mia mostra senza mai negare a nessuno una dedica o un autografo (e a chiedergliene sono stati davvero in tantissimi).

Riguardo all’aneddotica, mah, mi è parso che gironzolando per il Museo Romero sia rimasto colpito soprattutto dalle cose più grosse e appariscenti, tra quelle esposte, come la centrale termoelettrica o il sottomarino Toti: enorme, pesante, in ferro massiccio. Tra l’altro, proprio nella sala di comando del Toti il nostro si è preso benissimo e si è messo a toccacciare dappertutto, aprendo armadietti, tirando leve o girando manopole a caso (tutte cose assolutamente proibite dal regolamento del Museo!). Devo ammettere che nel cercare di “arginare i danni” mi sono divertito un sacco.

In mezzo a tutta questa gioia da fan, purtroppo, mi è toccato registrare anche un piccolissimo flop: a un certo punto ho cercato di far provare a John uno dei miei serious game, ma proprio quel giorno non c’era verso di farlo funzionare per ragioni interne di manutenzione software (sic). Fortunatamente ho avuto più successo con Brenda, che si è divertita un sacco con Space Mission, nella sezione Spazio.

Andrea Peduzzi: Hai toccato i capelli di John? Sono soffici come dicono?

Luca Roncella: Guarda, purtroppo non li ho toccati, e davvero mi rincresce.

Senz’altro mi sono parsi molto soffici, ma anche un po’ crespi, probabilmente per via della pioggerella meneghina di metà ottobre. Però aveva delle unghie molto curate, dipinte con una specie di cromatura alla Mad Max che faceva pendant con una giacca piuttosto appariscente dedicata al Día de Muertos, con teschi, croci e tutto il repertorio. Tra l’altro, parecchie persone mi hanno detto che assomiglio molto a Romero, al netto dei capelli.

Andrea Peduzzi: Ma sei serio?

Luca Roncella: Assolutamente sì. Me lo ha fatto notare persino mia moglie.

Andrea Peduzzi: Contenta lei. Passiamo ad altro: sia in ambito IGDS, che per quanto concerne il tuo lavoro sui serious game, ti confronti spesso con la scena dello sviluppo di videogiochi in italia. Pensi che collaborazioni con istituzioni come la vostra siano un sbocco sensato per gli studi?

Luca Roncella: Questa domanda apre un discorso interessante, e credo che in generale ci sarebbe bisogno di parlare un po’ di più del rapporto tra videogiochi e istituzioni culturali. In seno all’IGDS, purtroppo, non ho chiacchierato granché con gli sviluppatori, considerato che ero sempre appresso a Romero o impegnato a gestire vari aspetti organizzativi qua e là. Però, come dici tu, per via del mio lavoro sui serious game ho spesso a che fare con la scena italiana del game development, e con qualcuno ho già collaborato.

La prima cosa da dire sulla faccenda è che non tutti gli sviluppatori desiderano occuparsi di videogiochi o asset conto terzi, e in genere preferiscono dedicarsi a progetti propri. Questo è il primo vincolo, che già taglia fuori una buona fetta di aziende.

Le ragioni di questa posizione sono semplici: gli studi italiani, fatta salva una manciata di eccezioni, non sono enormi; magari sono composti addirittura da tre, quattro o cinque persone, e non hanno sufficienti risorse per stare dietro a progetti esterni. Inoltre gli indie inseguono una dimensione (legittimamente) autoriale, desiderano imporsi sulla scena con i loro giochi, e ci sta. Spesso gli studi nascono attorno a un’idea, a un progetto, e nell’immediato pensano solo a quello, senza badare troppo a ingrandirsi o a diversificare.

A complicare ulteriormente le cose ci si mettono pure gli stessi serious game, che ancora non fanno abbastanza rumore; questo disinteresse lascia campo libero a agenzie legate al digitale o alla comunicazione, che si fanno avanti sulla scorta di esperienze con generiche app educative, senza conoscere realmente il linguaggio dei videogiochi.

Il discorso cambia un po’ per gli studi più grandi e strutturati. In quei casi la collaborazione con enti come il nostro può portare diversi benefici (visibilità, tornaconto economico, know-how), e di fatto aziende come Milestone, Digital Tales o Forge Reply hanno delle branche dedicate a progetti esterni.

Al netto di queste problematiche, con l’andare degli anni il Museo è comunque riuscito a costruirsi un portfolio di sviluppatori con cui collaborare. Si tratta di un portfolio aperto, ovviamente: io e i miei colleghi partecipiamo con una buona frequenza a eventi, manifestazioni o fiere legate ai videogiochi proprio per divulgare la nostra esperienza e incontrare potenziali collaboratori. Di fatto, buona parte del mio lavoro si concentra proprio sulla creazione di un network che fomenti il dialogo tra Museo/istituzioni culturali e sviluppatori attivi in Italia.

Andrea Peduzzi: Che tu sappia, oltre alla vostra ci sono altre istituzioni museali in Italia che si “sporcano le mani” con i videogiochi, o che fanno le stesse cose che fate voi?

Luca Roncella: Caspita, non per fare il primo della classe, ma così sui due piedi credo proprio di no. Il punto è che sviluppare internamente progetti come i serious game costa moltissimo, e non sono in tanti a poterselo permettere, o semplicemente a crederci.

Andrea Peduzzi: E com’è che il Leonardo da Vinci ha, diciamo così, abbracciato il cavallo?

Luca Roncella: Da noi tutta questa storia dei videogiochi è sostanzialmente partita su mia insistenza. Quando ho iniziato a lavorare per il Museo, ormai parecchi anni fa, mi occupavo di contenuti per il sito web in qualità di copywriter (la mia formazione universitaria è legata a quell’ambito). Poi, col tempo, sono passato alle installazioni e alle applicazioni interattive, che non erano poi così distanti da certi CD-ROM informativi in voga durante gli anni Novanta. Da quelli ai serious game il gancio non è stato comunque automatico, ma ormai avevo fatto la mia brava gavetta in ambito digitale, e da appassionato mi sono messo a studiare i rudimenti del game design e a fare qualche esperimento, convincendomi sempre di più del valore che l’ibridazione tra videogioco e cultura avrebbe potuto portare nel mio contesto lavorativo. A darmi un’ulteriore spinta hanno contribuito anche i viaggetti all’estero, durante i quali ho constatato che altri musei si stavano già muovendo nella direzione che avevo in mente, adoperando il videogioco come strumento informativo, oltre a favorire ricerca e letteratura dedicate alla game culture.

Così, con un po’ di coraggio, ho cercato di far passare il messaggio ai miei superiori: un museo all’avanguardia come il Leonardo da Vinci non poteva restare fuori dalla scena videoludica, e pian piano, timidamente, abbiamo incominciato a sviluppare i primi serious game.

Andrea Peduzzi: Immagino che a un certo punto, nonostante la vocazione culturale della vostra struttura, qualcuno si sarà fatto anche due conti e, magari, avrà notato che i videogiochi facevano strappare qualche biglietto in più, no?

Luca Roncella: Chiaro. Pur lavorando all’interno di un museo, per realizzare i progetti che desideriamo dobbiamo sempre fare i conti col budget, e se una cosa non funziona non va avanti.

Ad oggi ancora non abbiamo avuto la possibilità di analizzare concretamente il successo dei serious game, fatta eccezione per la mostra “#FoodPeople” che ha beneficiato di un’analisi dedicata, stando alla quale l’installazione videoludica Il Cibo è Vivo? è risultata la più quotata della sezione, nonché quella che ha mantenuto attivi i visitatori per più tempo. Senza comunque buttarla troppo sui numeri, posso dire che i serious game ospitati dalle varie sezioni non sono mai fermi.

Capita sempre più spesso, quando realizziamo o rinnoviamo una sezione, che i nostri sponsor o partner esterni riconoscano l’efficacia di questo tipo di linguaggio, spingendo per avere sempre più contenuti interattivi e impostando dei finanziamenti ad hoc. Addirittura, per la sezione Spazio abbiamo avuto a che fare con Activision, nello specifico con la bravissima Francesca Carotti, che ha pensato al Museo come al palcoscenico perfetto per il lancio di Destiny.

Con loro abbiamo potuto lavorare molto bene, soprattutto perché avevano ben chiara la vocazione culturale della nostra struttura e non hanno provato a soverchiarla col brand: non ci hanno chiesto una marchetta pubblicitaria, insomma. Francesca si è dimostrata attenta e preparata, confrontandosi con noi principalmente sul piano culturale e portandoci delle proposte artisticamente interessanti. Ad esempio, ha richiesto agli artisti di Bungie di realizzare degli artwork appositamente per il Museo; artwork che sono a tutt’oggi esposti in modalità permanente in un’apposita area dedicata al rapporto tra spazio e cultura pop, sotto forma di fumetti, film, serie tv, e naturalmente videogiochi.

Inoltre abbiamo avuto la possibilità realizzare una video intervista esclusiva con Eric Osborne, Head of Community di Bungie, che pure è fruibile all’interno della sezione. Anche in questo caso il contenuto è stato gestito in maniera sensata: abbiamo costruito le domande in concerto con Bungie/Activision, ottenendo da loro una serie di informazioni di taglio culturale inerenti allo sviluppo del gioco, alla ricostruzione digitale del Sistema Solare, alla raccolta di documentazione scientifica attraverso la NASA, e soprattutto alla gestione di una fisica che risultasse credibile pur nei limiti dei compromessi di game design. Il focus dell’intervista era sostanzialmente puntato sull’incontro tra scienza e linguaggio popolare, e sono rimasto davvero molto soddisfatto del risultato.

Eppure, nonostante il nostro esempio positivo, non tutti i dirigenti di strutture museali mostrano sensibilità verso i serious game o la diffusione della game culture, e questo vale sia per l’Italia che per l’estero, dove non tutto gira sempre a modino. Ad esempio, durante gli ultimi anni si è fatto un gran parlare della collezione di videogiochi esposti al MoMA; eppure, quando ho avuto modo di visitare la sezione sono rimasto un po’ così: la selezione dei titoli naturalmente è validissima, ma le informazioni correlate mi sono sembrate insufficienti e un po’ criptiche. Nel complesso i videogame mi sono sembrati un po’ buttati lì, trattati come oggetti di design, OK, ma non di game design.

Andrea Peduzzi: Quindi voi potreste diventare una sorta di case study, no?

Luca Roncella: Già lo siamo. Durante gli ultimi anni siamo stati approcciati da ricercatori e accademici interessati a scoprire cosa diavolo ci fanno i videogiochi dentro a un museo.

Andrea Peduzzi: Stando alle tue esperienze, e parlando a livello generale, a che punto si trova la cultura del videogioco in Italia rispetto al resto del mondo? C’è qualche evento che ti ha colpito negli ultimi tempi?

Luca Roncella: Ultimamente ho la netta sensazione che in Italia si stiano muovendo davvero tante cose: spuntano sempre più eventi, non necessariamente giganteschi, che provano a raccontare i videogame da un punto di vista diverso, sia che la buttino sul piano culturale, sul retrogaming, sulla scena indie o quant’altro. Ogni mese nascono festival, incontri accademici, collane di saggistica: la scena nazionale ha avuto una forte accelerata durante gli ultimi anni, e addirittura negli ultimi mesi. Ad esempio, allacciandomi al discorso eventi, una delle cose più interessanti a cui ho assistito ultimamente è stata il Milano Game Festival (su Outcast ne abbiamo chiacchierato e scritto) organizzato dai Santa Ragione in seno alle iniziative della Triennale: un festival costruito attorno a un concept sensato, ma soprattutto concentrato davvero sui videogiochi, senza fronzoli o contaminazioni ingombranti. Secondo me ci sono ancora troppe situazioni mainstream che, per ragioni di target, infilano nello stesso menù videogiochi, fumetti, animazione, cosplay o board games, catalogando tutte queste cose alla generica voce “roba da nerd”.

Andrea Peduzzi: Se me lo permetti, vorrei entrare un poco nel personale: tu lavori con i videogiochi, sei un appassionato, e so che hai un figlio di dieci anni. Appartieni a quella che, forse, è la prima generazione di genitori cresciuti con i videogiochi venuti dopo PONG; eventualmente la prima che proverà a condividere questa passione con i proprio figli. Tu come la stai vivendo questa cosa? Educhi/incoraggi/vincoli tuo figlio per quanto riguarda i videogiochi?

Luca Roncella: Usti! Domanda impegnativa. Così come ogni padre tende a riflettere sui figli le proprie passioni, io ho sempre cercato di comunicare al mio, di figlio, quella per i videogame: gli ho messo in mano un Nintendo DS che aveva appena tre anni. La console ospitava, se non ricordo male, LEGO Indiana Jones, che restando in ambito museale mi sembra piuttosto pertinente.

Oltre a inculcare motivazione, però, ho sempre cercato e cerco tutt’oggi di indirizzare l’approccio videogiocoso del pargolo, soprattutto a livello di tempi, affinché non diventi troppo pervasivo a discapito di altri impegni, svaghi o attività. I videogiochi, checché se ne dica, di dipendenza ne creano: sono un media coinvolgente e succhia-tempo, ed è facile abusarne. Spesso giochiamo insieme, magari in cooperativa, e in base alla mia esperienza sono convinto che, almeno per quanto riguarda la nostra generazione, i videogiochi siano l’attività ludica più favorevole al rapporto genitori/figli: di fatto non ho ancora trovato altre tipologie di giochi equiparabili in termini di atmosfera e comunione. Di fronte a un buon videogioco, anche semplice, noialtri in famiglia passiamo parecchio tempo insieme: divertendoci, partecipando e scambiandoci informazioni. Nemmeno i LEGO - che adoro/adoriamo - innescano la stessa partecipazione, e questo nel complesso mi sembra un punto davvero forte a favore dei videogame, e di cui magari si parla pochino.

Chiaro che è necessario impostare la cosa in un certo modo fin da subito: molti genitori pensano che sia sufficiente mettere un videogioco nelle mani dei figli e bon, e capisco pure che se uno non è appassionato deve comunque trovare il tempo di alfabetizzarsi o guadagnare destrezza. Però credo ne valga davvero la pena, perché quando scatta la scintilla i videogiochi possono fare la differenza.

Estremizzo con un esempio: quando è partita l’hype per Grand Theft Auto V, il pargolo ha iniziato a pressarmi, che i suoi amichetti già ci stavano giocando.

Nonostante il rating sfavorevole, mi sono sentito di affrontare questa piccola sfida: ho infilato nella console il titolo di Rockstar e ci abbiamo giocato assieme, fianco a fianco. Capisco che qualche genitore potrebbe storcere il naso, ma alla fine ho scelto di fidarmi del mio discernimento e della mia familiarità con i videogame. Ne è uscito un bellissimo confronto su quello che è lecito fare o non fare nei videogiochi rispetto alla dimensione reale: assecondando il gameplay emergente, ci siamo lanciati in una serie di azioni buffe, pazze o insolite in bilico tra l’illecito e l’illecito, giusto per testare la reazione della polizia, e alla fine ci siamo messi a chiacchierare sul valore dei sistemi di regole in base ai contesti, e sulla dissonanza tra gioco e realtà. Chiaramente mio figlio, come tutti i ragazzini, conosce bene le differenze a livello empirico, ma non si era mai soffermato a riflettere sulle implicazioni, per così dire, “filosofiche” della faccenda.

Insomma, nel caso non sia stato abbastanza chiaro, penso che i videogiochi siano una gran figata per quel che concerne il rapporto con i proprio figli.

Andrea Peduzzi: Qual è il tuo sogno nel cassetto, dal punto di vista professionale?

Luca Roncella: Senza grandi voli pindarici o manie da grandeur, restando con i piedi per terra, credo che la cosa più interessante che potrei realizzare per me e per il Museo sarebbe una sezione espositiva permanente dedicata ai videogiochi. Me la immagino come una sezione fortemente interattiva, capace di raccontare il media sotto tutti gli aspetti possibili: culturali, tecnologici, artistici, ma anche produttivi e di mercato. Per me sarebbe una magnifica sfida.

Andrea Peduzzi: Un’ultimissima domanda: nonostante le tue arie da fan e i quarantasei anni suonati, è vero che il tuo primo contatto con DOOM si è consumato su PlayStation, anziché su PC?

Luca Roncella: No comment. No, OK, è vero. E tra l’altro, quando alla fine misi mano alla versione PC scoprendo le tracce audio nei vari livelli, sulle prime rimasi addirittura deluso: come se la musica mi avesse levato parte della suspense.

Foto e video © Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci